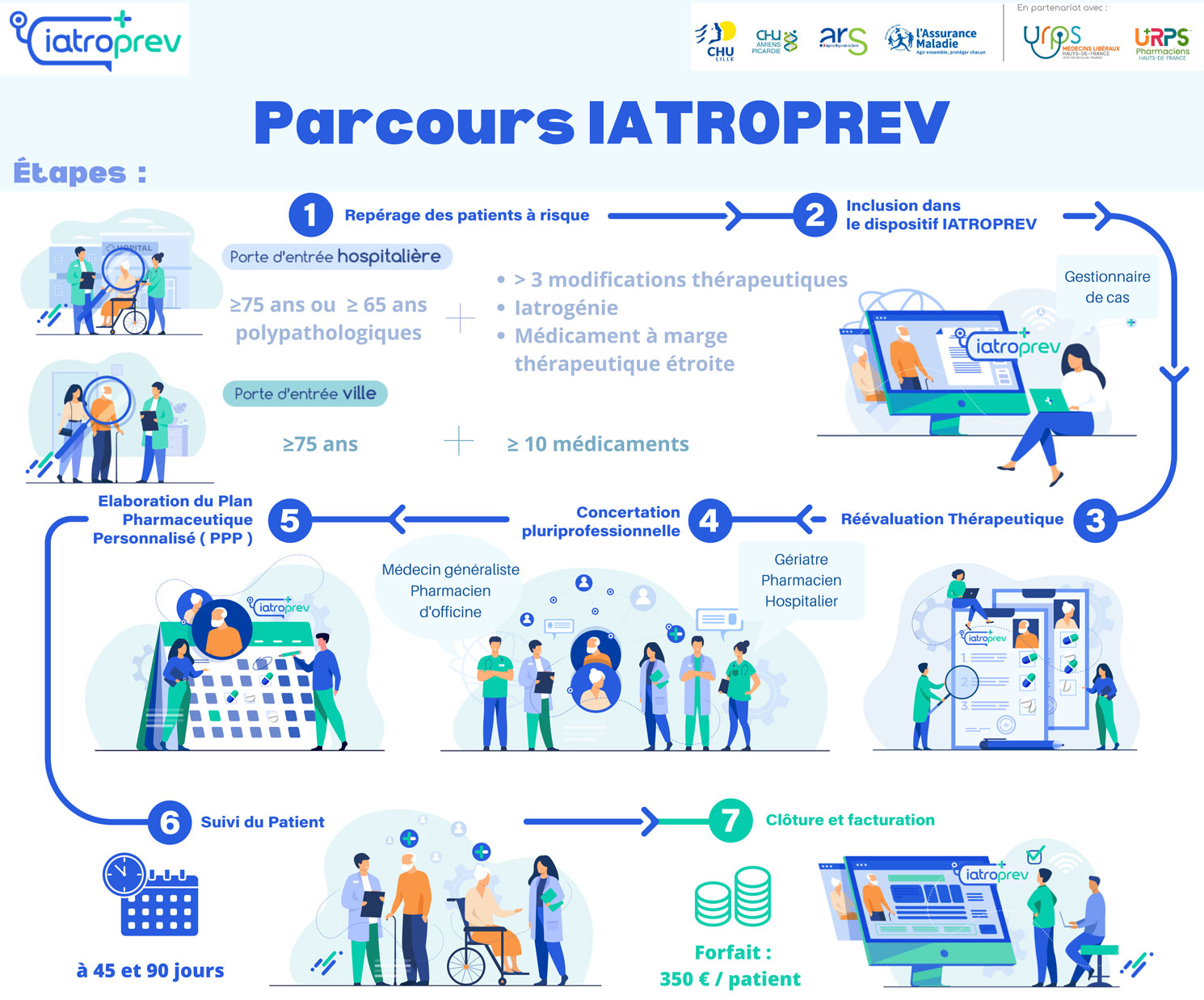

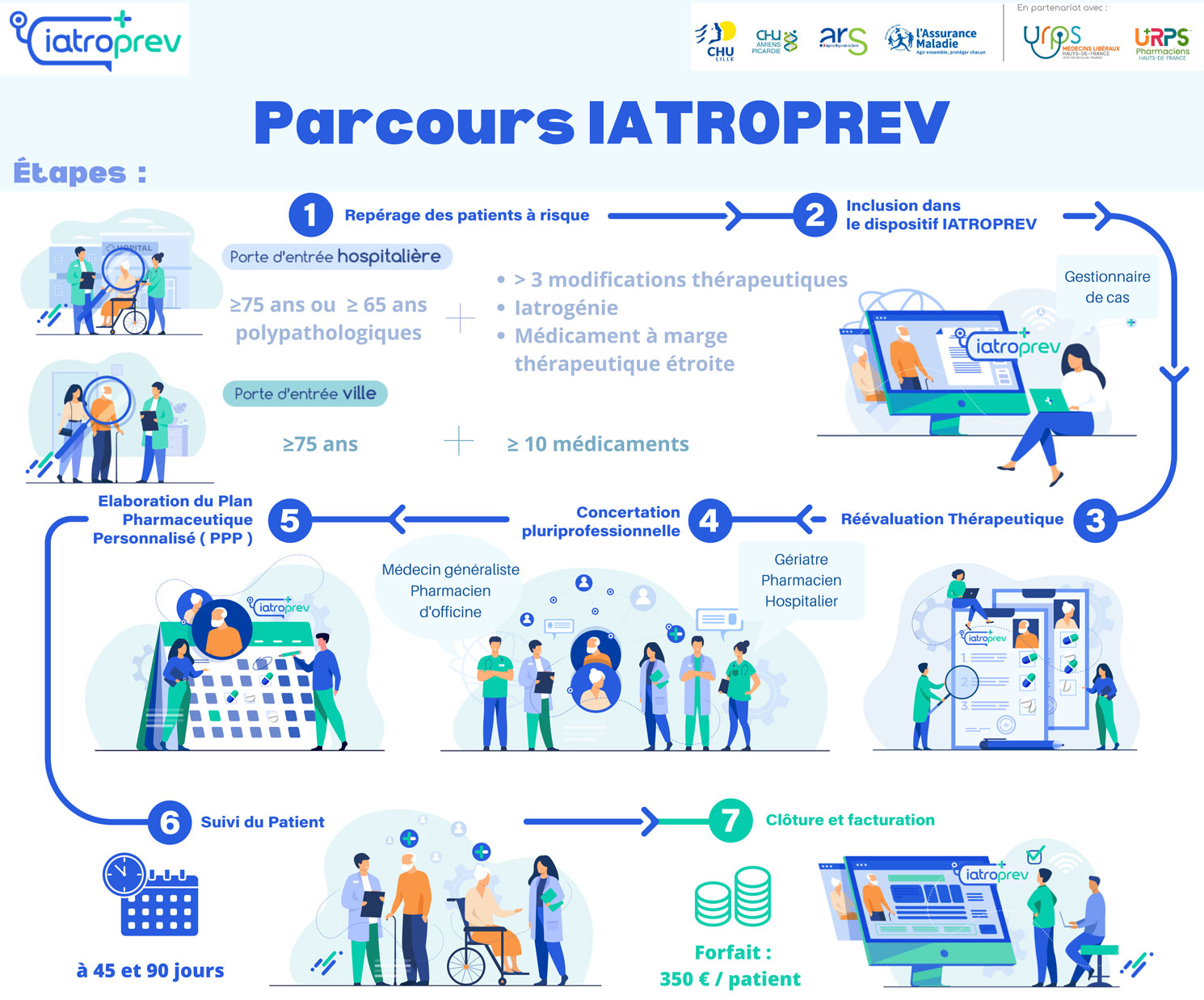

Quand un patient est inclus dans l’expérimentation, le médecin et le pharmacien hospitaliers émettent des recommandations. Plus de 4 200 au total en 2021-2022, soit une quinzaine par patient – c'est-à-dire beaucoup plus que dans les autres programmes internationaux, indique Carole Rognon, cheffe de projet Iatroprev pour la porte d'entrée "ville" au CHU de Lille. Les trois quarts concernaient des révisions thérapeutiques, 17% des modifications dans le suivi biologique du patient, 5% des vaccinations et 2% la gestion du traitement. Parmi les premières, "il peut s'agir de supprimer un médicament, d'en changer, d'en ajouter ou d'adapter les doses", précise la cheffe de projet.

Pour discuter de ces recommandations et, plus globalement, pour faire le point sur les traitements du patient, "une réunion de concertation pluriprofessionnelle téléphonique est organisée entre hospitaliers et professionnels de ville", explique Carole Rognon. Une RCP où "on va s'écouter les uns les autres, c'est le cœur de Iatroprev, ajoute-t-elle. Et c'est ce qui différencie ce programme d'autres projets d'optimisation médicamenteuse." À l'issue de la RCP, les professionnels conviennent ensemble d'un plan pharmaceutique personnalisé (PPP) adapté au patient.

L'évaluation partielle du projet sur 2021-2022 démontre ainsi que 45 jours après la RCP, 88% des révisions thérapeutiques et 92% des modifications du suivi biologique sont encore suivies et 84% des premières et 89% des secondes le restent à 90 jours, par exemple. "Cela prouve que cette RCP est très efficace", souligne Carole Rognon.

source : CHU d'Amiens

Globalement, quelque 161 médecins de ville et 131 pharmaciens d'officine ont participé à des RCP. Guillaume Verfaillie, médecin généraliste dans la Somme, a été sollicité la première fois par Frédéric Bloch, chef du service de gériatrie du CHU d'Amiens, un des moteurs du projet, au sujet d'une patiente hospitalisée pour un AVC, et une autre fois par la pharmacie d'officine de sa ville pour deux patients âgés polymédiqués. "Ce sont des patients qu'on voit à domicile", observe le médecin, sans accès à leur dossier médical où peuvent figurer les traitements prescrits par des spécialistes, par exemple, ni possibilité de recourir aux outils informatiques d'aide à la prescription. Lors des réunions de concertation, "on a tout mis à plat, se souvient-il. Cela a permis de refaire le point sur les effets secondaires et les interactions médicamenteuses. On a pu en éliminer ou en remplacer certains." À charge ensuite pour lui de faire accepter ces changements à des patients parfois très attachés à leurs habitudes.

Le médecin généraliste a particulièrement apprécié la dynamique très collaborative des échanges lors des RCP mais aussi l'opportunité qu'elles ont offertes de "créer un lien entre des professionnels hospitaliers et la médecine libérale". Un effet secondaire positif également souligné par Carole Rognon. Celle qui est également pharmacienne en officine apprécie aussi la dimension formative de la démarche. "J'apprends beaucoup en lisant les PPP", souligne-t-elle. Et elle n'est pas la seule : une association de médecins a proposé de les utiliser dans une formation médicale.