Pour la Cour des comptes, ces "difficultés doivent être prises en considération même si leurs manifestations ne concernent souvent qu’un ‘segment’ d’accès aux soins : tantôt la difficulté, voire l’impossibilité, de trouver un médecin de garde, la nuit ou le week-end, ou encore d’obtenir un rendez-vous chez un médecin généraliste pour des soins non programmés, ‘de petite urgence’ ; tantôt la faible disponibilité pour des visites à domicile ou la difficulté à obtenir un rendez-vous auprès d’un médecin qui n’est pas le médecin traitant". D’autant que pour les élus locaux, ces difficultés sont "pénalisantes pour l’attractivité [de leurs] territoires souvent déjà fragilisés par la concentration de l’acticité dans les métropoles ou les centres urbains".

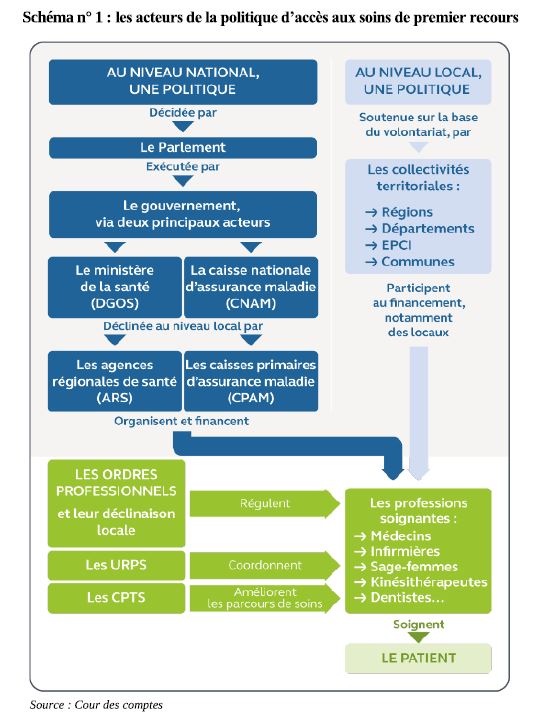

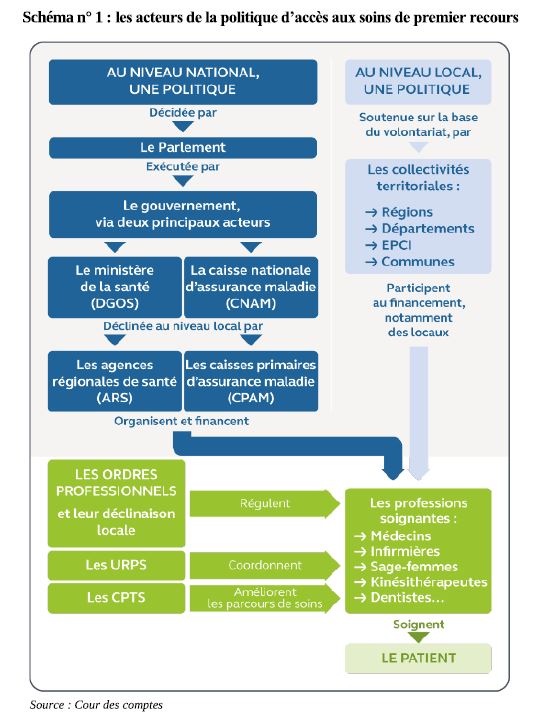

De plus, les collectivités territoriales "n’ont qu’une compétence limitée pour agir sur la disponibilité ou l’organisation des soins de premier recours", note le rapport. Ainsi, rapporté aux dépenses de l’État et de l’Assurance maladie, le montant des aides qu’elles proposent (150 M€) est "six fois inférieur" à ce que mettent à disposition les ARS via le Fonds d’intervention régional (1 Md€) et représente "0,5% du montant des soins de premier recours pris en charge par l’Assurance maladie (30 Md€)". Pour autant, insiste la Cour des comptes, elles peuvent "compléter utilement" les interventions des pouvoirs publics "en ciblant plus précisant des besoins locaux mal satisfaits".

Depuis 2009, plusieurs plans d’action nationaux déployés intègrent des aides relevant des collectivités territoriales. À l’instar du contrat de début d’exercice qui représente un coût estimé en 2021 à 8 M€ pour l’État par an, précise le rapport. Parallèlement, l’Assurance maladie a mis en place des aides destinées à l’installation ou au maintien des praticiens dans ces zones sous-denses, mais limitées aux seules ZIP. Ainsi, en contrepartie d’un engagement à y exercer pendant la durée de son contrat et à maintenir un certain niveau d’activité, le professionnel peut bénéficier d’une aide forfaitaire : 50 000 euros au maximum pour un médecin par exemple, et 19 500 euros pour un orthophoniste. Pour le maintien de l’activité, les aides sont moindres : 3 000 euros par an pour tous les professionnels, soit 9 000 euros pour la durée du contrat. Des aides qui ont représenté, pour la Cnam, 95,6 M€ en 2020 (contre 49,5 M€ en 2015), poursuit la Cour des comptes.

Si trois professions font l’objet de mesures limitant l’installation dans les zones dites sur-dotées – les infirmières, les kinésithérapeutes et les sages-femmes –, ce conventionnement sélectif, souvent évoqué pour les médecins, "n’a pas été retenu jusqu’à présent" notamment "parce qu’a été privilégiée une politique plus globale de ‘transformation de l’offre’ de soins, y compris de premier recours". Ce qui se traduit par des incitations à l’exercice coordonné et au partage des actes entre professionnels.