*Article rédigé par Anne Mosnier, Isabelle Daviaud et Jean-Marie Cohen (Open Rome), Béatrice Clairaz et Thierry Barthelmé (SFSPO), Didier Duhot, Rachel Collignon-Portes et Philippe Boisnault (SFMG)

En avril 2020, au coeur de la première vague de Covid-19, les professionnels de santé de premier recours étaient aux avant-postes de la lutte, mais les autorités sanitaires ne disposaient pas de relais d'information structurés leur permettant d'avoir une vision agrégée et actualisée des retours d'expérience des soignants extrahospitaliers. C'est de ce constat qu'est né le projet Covigie, porté et animé par des organisations de soignants de premier recours, avec l'appui du cabinet de conseil en santé OpusLine. Objectif : permettre, via une plateforme, à ces professionnels de santé de communiquer aussi bien entre eux que vers les autorités, de partager leur expérience et les signaux, même les plus faibles, qui traduisent la réalité du vécu sur le terrain et peuvent aider à la décision.

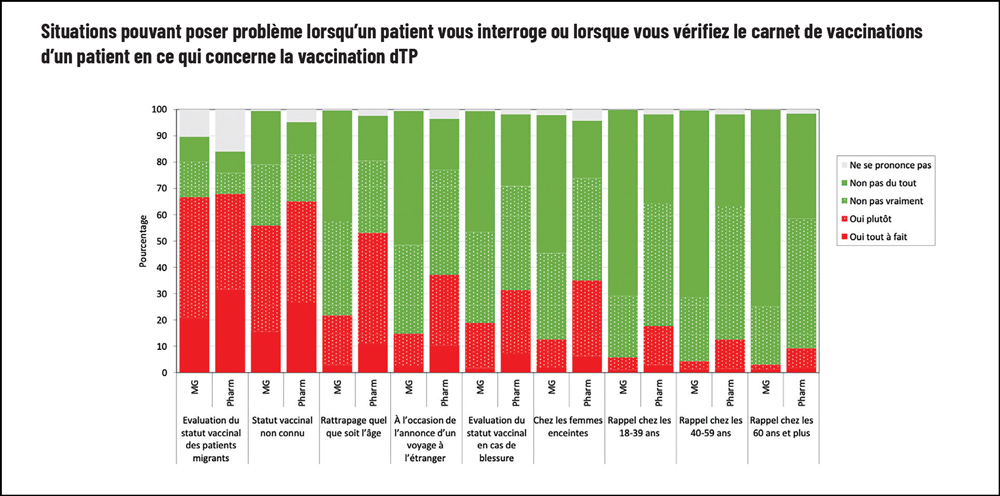

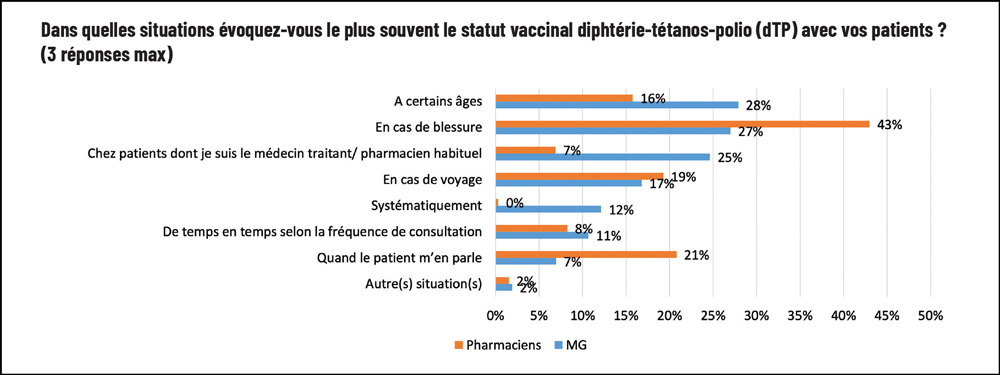

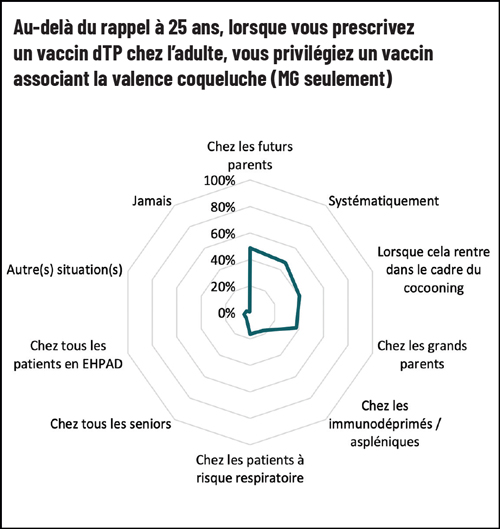

Capable également de mener des enquêtes "express" auprès d'un large panel de soignants, Covigie a voulu interroger les professionnels de santé, dans le contexte évolutif autour de la vaccination contre la diphtérie, le tétanos, la coqueluche et la poliomyélite (dTcaP) chez l'adulte, notamment de la nouvelle recommandation concernant la vaccination contre la coqueluche pendant la grossesse. Cette enquête vise donc à explorer leur perception des recommandations actuelles et leur pratique concernant la vaccination dTcaP chez l'adulte.