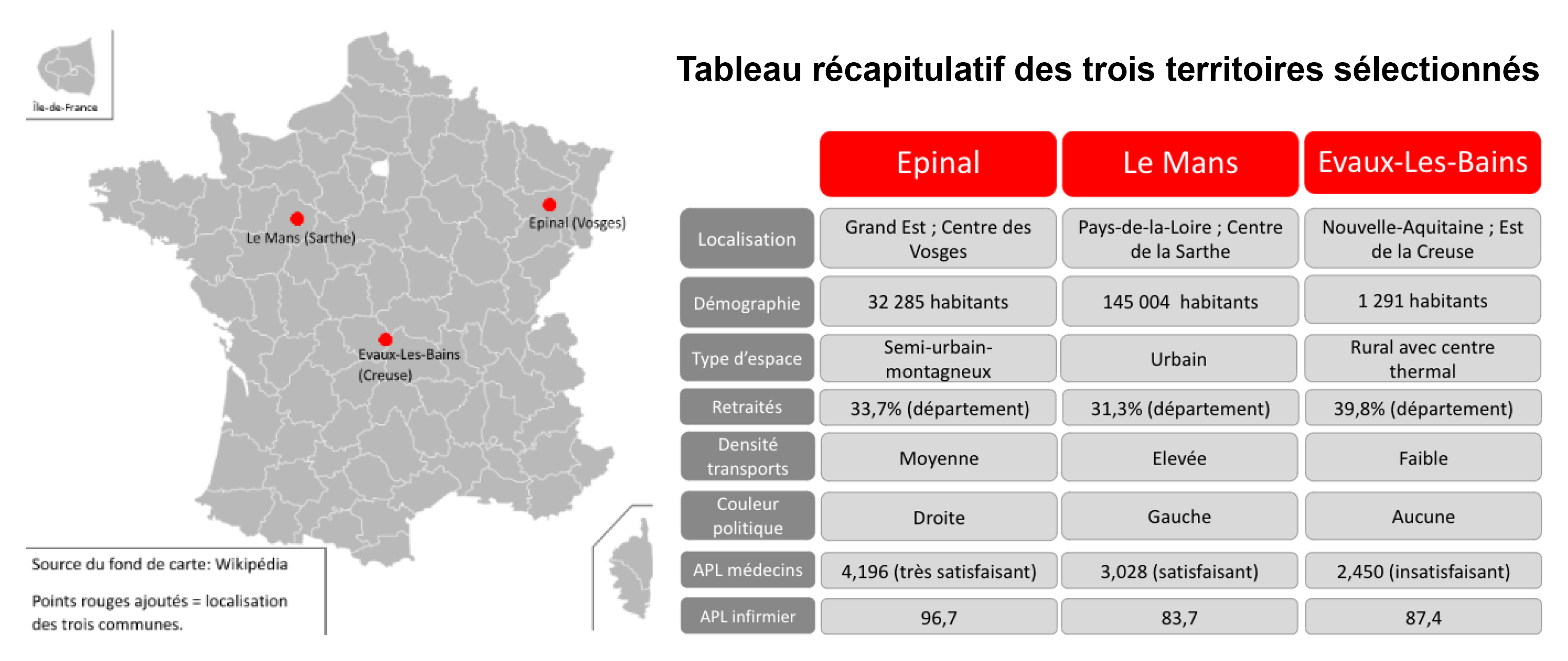

Les coopérations interprofessionnelles de santé sont avant tout le fruit d'une réflexion étatique, menée par le ministère en concertation avec les ARS, façonnant un modèle national à développer sur l'ensemble du territoire. Le modèle de coopération institutionnelle, qu'il s'agisse des MSP ou des communautés professionnelles territoriales de santé (CPTS), offre un cadre économique et relationnel attractif, et améliore la prise en charge des patients et les conditions de travail des professionnels de santé. Néanmoins, le déploiement de ce modèle se traduit en une approche verticale des coopérations, dite "top down", particulièrement observée à Évaux-les-Bains. Dans ce territoire rural, le manque d'accompagnement des projets de MSP et la faible présence dans les locaux des Idel, toujours sur les routes, sont à l'origine d'un réel manque de coordination au sein de ces structures, sans que leurs avantages soient questionnés par les institutions qui les ont mises en place.

Si le modèle national est promu et développé sur l'ensemble du pays, son déploiement repose en grande partie sur des initiatives municipales ou intercommunales qui cherchent à répondre aux besoins spécifiques de leur territoire. Dans les territoires ruraux en manque d'attractivité médicale comme à Évaux-les-Bains, la mise en place de maisons de santé par les institutions politiques locales sert de levier pour faire venir des médecins, sans forcément chercher à valoriser les pratiques de coopération. Alors qu'au Mans, la mairie soutient, tant par de l'ingénierie que par du financement, les MSP et multiplie les implantations dans une logique à la fois d'attraction de nouveaux médecins et de valorisation du projet national de coopération. A contrario, la mairie d'Épinal a refusé toute intervention municipale dans l'installation ou le financement de MSP pour ne pas engendrer une concurrence entre communes environnantes, ce qui reflète un climat compétitif entre les territoires.