Article publié dans Concours pluripro, octobre 2025

En avril dernier, vous avez présenté au colloque SanteXpérience de la CPTS Caen Couronne un travail que vous avez mené autour de l’accès aux soins et de la géographie de la santé. Pourquoi ce focus sur la région Normandie ?

Nous avons été sollicités dans le cadre de ce colloque d’abord par les organisateurs de la CPTS Caen Couronne mais aussi par l’ARS, qui souhaitait travailler sur cette thématique et qui nous a donc facilité l’accès aux données. On travaille depuis quelques années sur l’ensemble du territoire français, mais avec un zoom particulier sur la Normandie, d’une part, et le Centre-Val de Loire, d’autre part, notamment grâce aux URPS en Centre-Val de Loire qui nous donnent accès à leurs données. Parce que finalement, l’accès aux données, c’est la réelle difficulté pour nous, chercheurs. Sachant que nous avons un engagement moral pour les utiliser pour de la recherche, et non pour faire des études de marché pour des entreprises privées.

La région Normandie se trouve dans une situation "intermédiaire" car les CPTS sont en construction : 15 accords conventionnels interprofessionnels signés (ACI), 7 lettres d’intention validées, 2 en cours de signature… Et avec 2 376 médecins généralistes et 4 604 consultations annuelles réalisées en moyenne par médecin, pour une population de 3,3 millions d’habitants, la Normandie compte une densité de médecins plus faible (7,14 pour 10 000 habitants) que le reste de l’Hexagone, qui en compte 14,7. Et pour améliorer l’accès aux soins, l’une des solutions pourrait être de redéfinir les frontières des CPTS normandes en fonction du territoire vécu des médecins généralistes...

Quelle est la définition d’un "territoire vécu" par rapport au "territoire de santé" ?

Le territoire de santé, c’est une dénomination. Et la difficulté de cette notion de "territoire", c’est que le mot est un peu dévoyé parfois, puisqu’il peut signifier plusieurs choses, notamment un lieu ou un espace. Le territoire de santé, qui est un territoire administratif, va permettre de définir l’offre de soins à l’intérieur d’une région, voire des départements. Ils sont décidés, à un moment donné, par l’administration de l’ARS, selon différentes approches, dont des établissements publics de coopération intercommunale (Epci), généralement négociées avec les élus, mais aussi des approches par bassin de vie de l’Insee... Mais tout réside dans la construction de ces territoires. Car le territoire de vie (à partir du bassin de vie de l’Insee) intègre dans sa construction les différents modes de consommation de la population assez éloignée de la santé : l’achat du pain chez le boulanger, la pratique du sport, les déplacements jusqu’au lieu de travail ou de formation, l’accompagnement des enfants à la crèche, les consultations chez le médecin, etc. Les données sur l’ensemble de ces pratiques sont collectées par les biais des enquêtes et s’appuie donc sur un mode déclaratif.

Le territoire vécu, lui, reflète la pratique spatiale des usagers sur une "thématique spécifique" (recours à un médecin généraliste, ou à un spécialiste, à un paramédical, etc.). Ce qu’on a présenté au colloque SanteXpérience, ce sont les métrages et les mécaniques en Normandie. Donc quand on parle de "territoire vécu", on parle de territoire vécu du point de vue d’une spécialité, d’un métier : le territoire vécu de médecins généralistes, de pharmaciens, d’infirmières libérales, etc. Prenons la chirurgie, par exemple, pour laquelle on aura des territoires vécus en fonction de la branche orthopédique, urologique, etc. Donc il faut recadrer à chaque fois ces territoires pour cibler correctement l’espace.

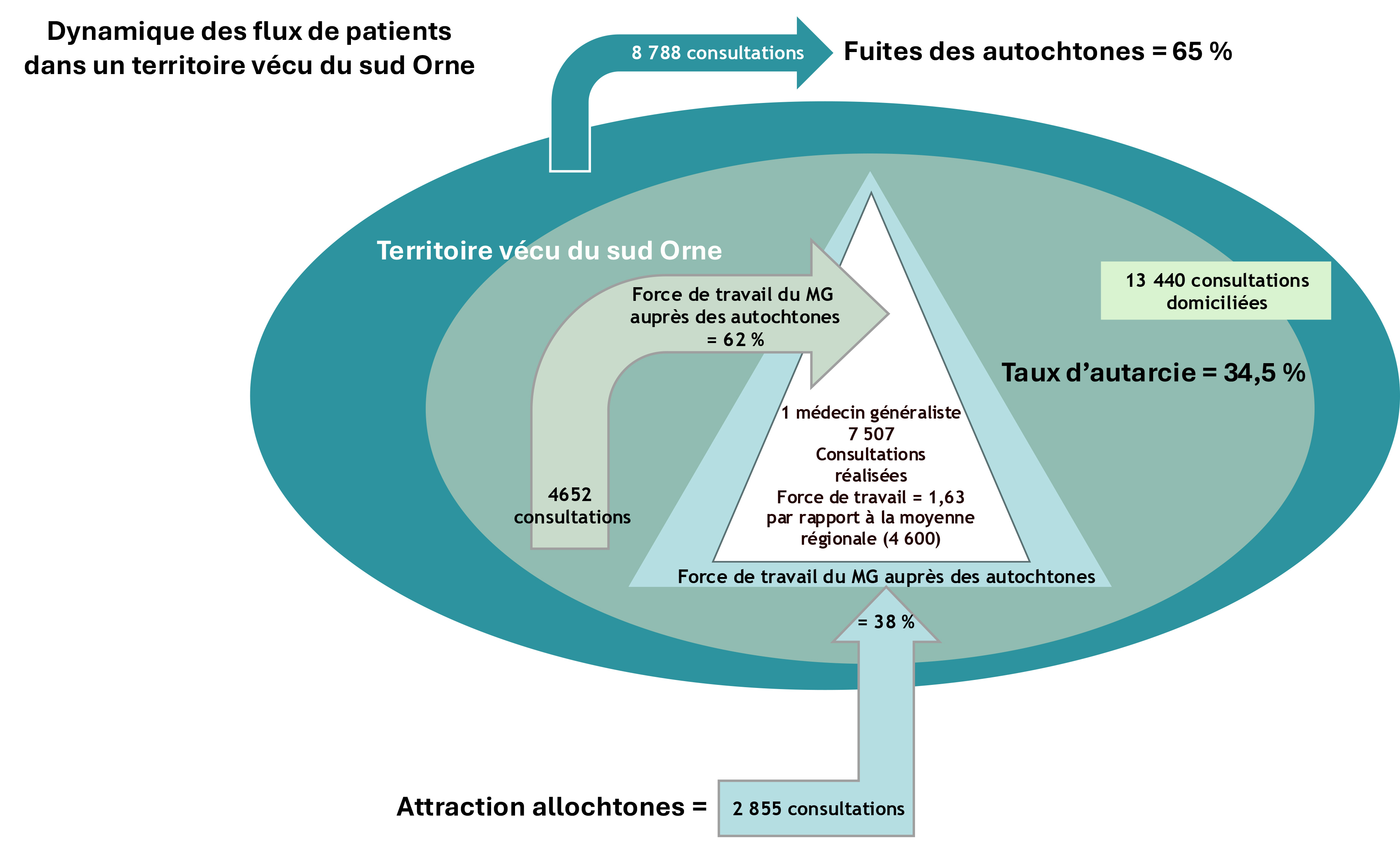

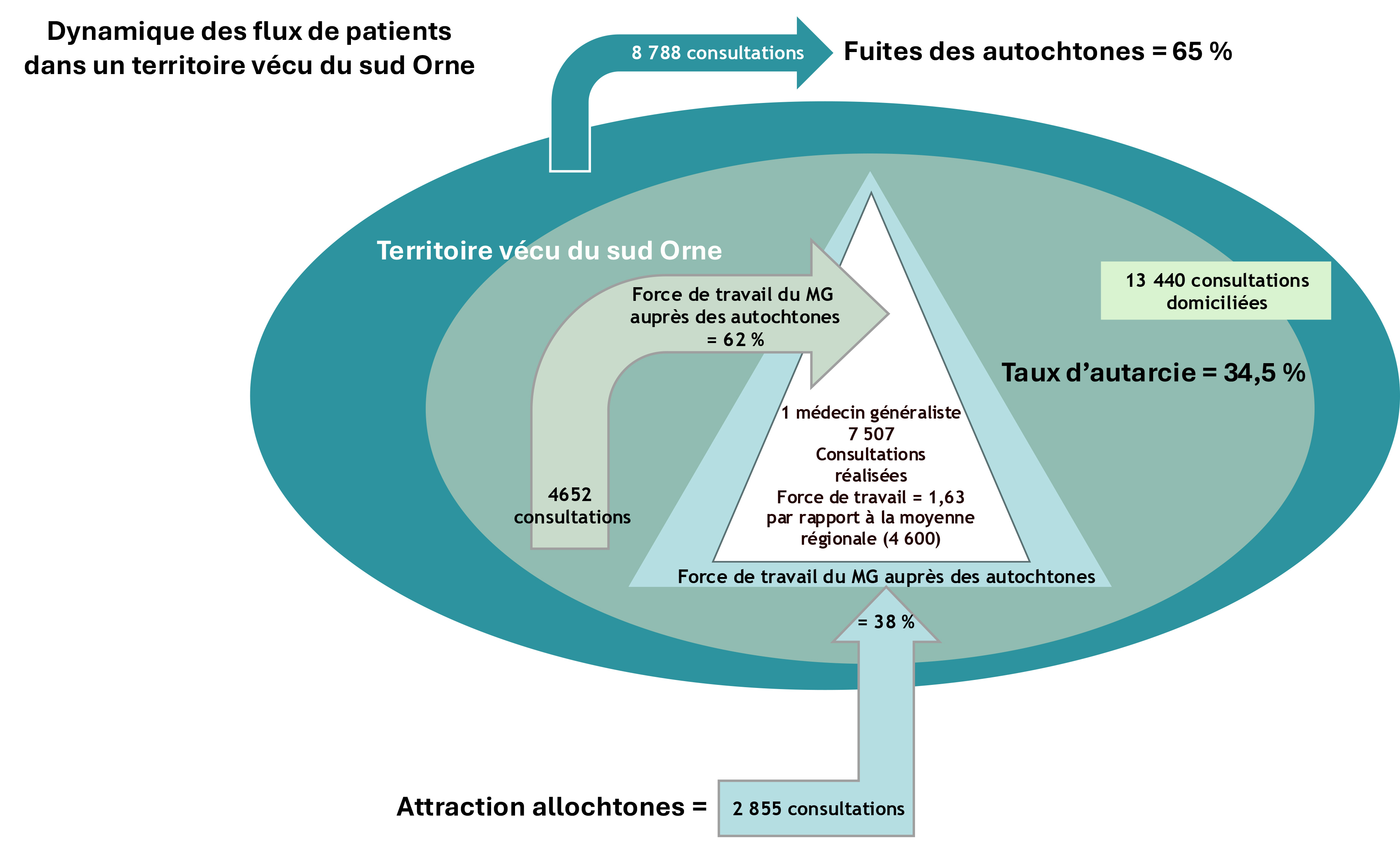

L’espace correctement cadré nous permet, par la suite, une analyse plus approfondie de ce territoire. Prenons le territoire vécu du sud Orne (voir image 1) : on voit qu’il y a un seul médecin, qu’il réalise 7 507 consultations par an, et donc on va analyser les données. Comment travaille-t-il ? D’où viennent ses patients ? Il y a un taux d’autarcie de 34,5 %, c’est-à-dire que 34,5 % de patients domiciliés consultent à l’intérieur de ce territoire et donc auprès de ce médecin. Mais celui-ci ne peut pas recevoir tous les patients et on constate que 65 % des patients domiciliés dans le territoire de ce médecin vont chercher des solutions ailleurs. Donc 8 788 personnes sortent du territoire pour chercher de l’aide médicale. 65 %, c’est énorme ! Le problème, c’est que ce professionnel ne pourra pas en faire plus. Il a une force de travail beaucoup plus importante que la moyenne nationale, voire régionale, puisqu’un médecin en France réalise environ 4 250 consultations par an. Ainsi ce médecin réalise le volume de consultations avoisinant presque le travail de deux médecins...

Image 1 :

crédits : Katsiaryna Kananovich et Jean-Marc Macé