Article publié dans Concours pluripro, septembre 2024

Universités de la coordination en santé, épisode 5. Soit trois journées d'échanges, de retours d'expérience et de rencontres qui ont réuni, fin août, près de 400 participants dans les locaux de l'Institut national universitaire Champollion à Albi, une ville "moyenne" de quelque 50 000 habitants, a précisé Stéphanie Guiraud-Chaumeil, maire de la ville. Des Universités qui "résonnent totalement avec les missions d'une commune et des élus locaux", parce que les "parcours de santé, c'est l'une de nos responsabilités". En effet, la collectivité est "un ensemblier et un catalyseur quand il manque un maillon dans la chaîne" de coordination des parcours, a insisté Stéphanie Guiraud-Chaumeil, ajoutant que les villes "à taille humaine" – comme Albi – sont "des freins à la désertification de nos campagnes".

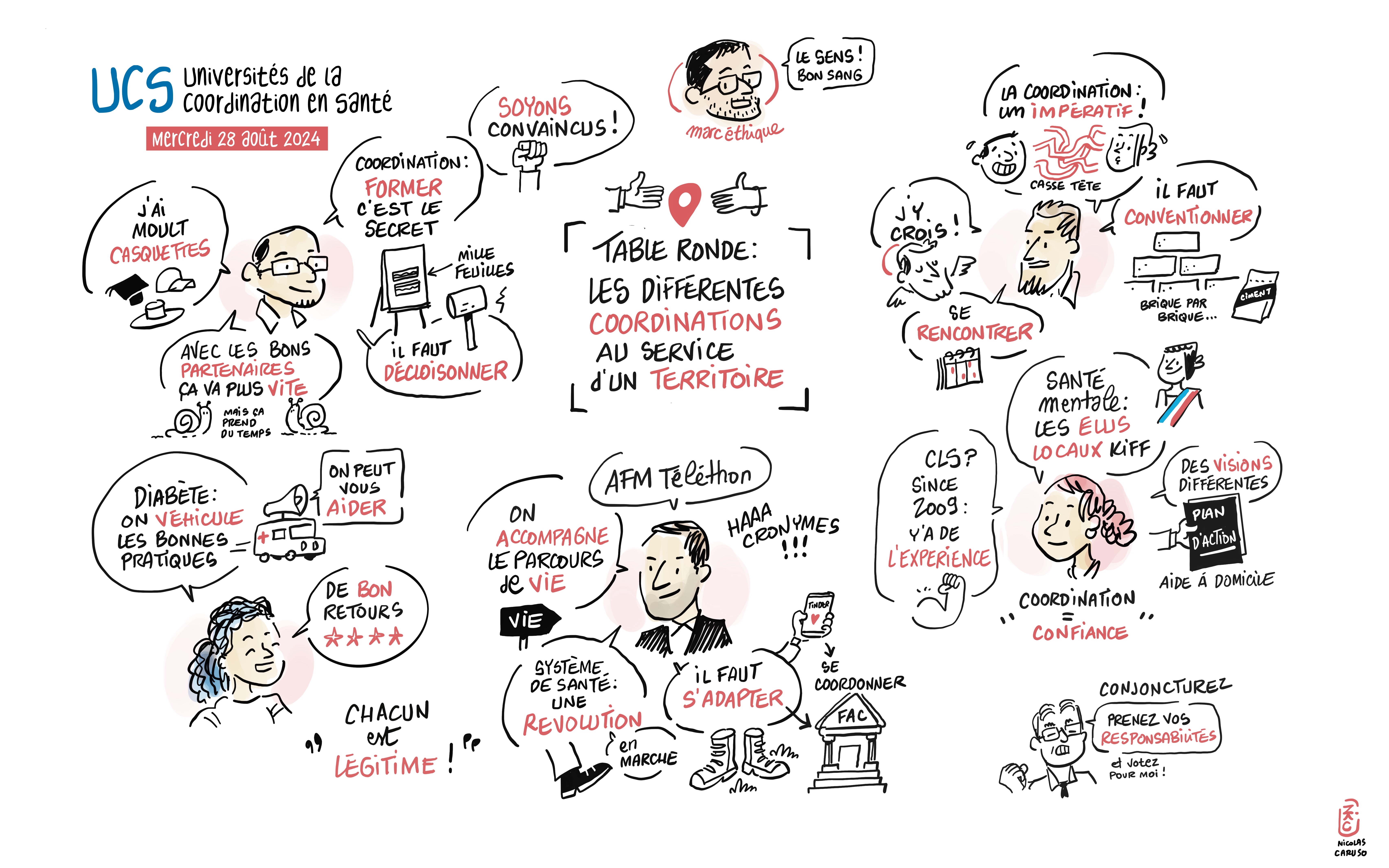

Ouverture, rencontre humaine et dynamisme. C'est ainsi que Théo Combes, médecin généraliste et président de la Facs Occitanie, résume ces 5es Universités de la coordination en santé, coorganisées avec la Facs nationale, et qui portaient, cette année, sur les "Coopérations plurielles et parcours de santé". "La coordination, c'est l'agencement logique des partis d'un tout en vue d'obtenir un résultat. Et bien que l'objectif soit le même – celui de l'intérêt du patient –, chacun parle de là où il est et a un point de vue partiel, et parfois partial, sur le parcours du patient. La coordination, elle est donc forcément plurielle, complexe, mais elle obéit aux mêmes principes : l'écoute, la reconnaissance de l'autre et le plaisir de la rencontre humaine", observe celui qui est également président de la CPTS du Grand Gaillacois et du DAC 81.